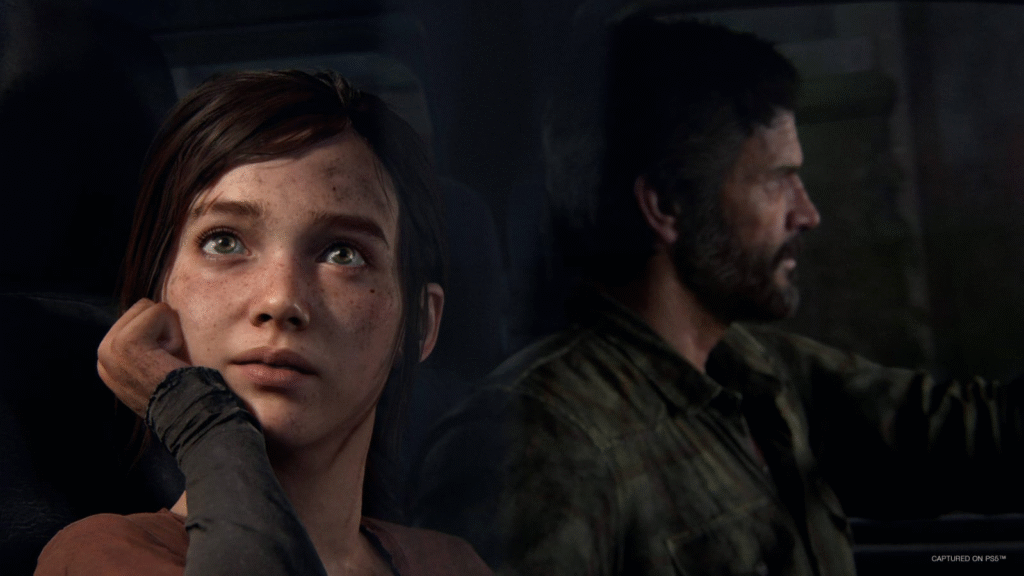

Quando um jogo como The Last of Us é relançado poucos anos depois em forma de remake, o debate é inevitável: trata-se de uma necessidade artística ou de uma decisão comercial? O título original já era tecnicamente sólido e narrativamente consagrado. Então por que reconstruí-lo quase do zero?

A justificativa oficial gira em torno de modernização gráfica, melhorias de gameplay e adaptação ao novo hardware. De fato, o salto visual e técnico é perceptível. A experiência fica mais alinhada aos padrões atuais e se aproxima do nível apresentado em The Last of Us Part II. Para novos jogadores, é a versão definitiva.

Preservação ou reaproveitamento?

Na minha visão, remakes como esse não são “necessários”, mas são estratégicos. Eles funcionam como ponte entre gerações e como forma de manter uma franquia relevante especialmente quando há séries, adaptações e novos públicos envolvidos.

O problema surge quando o mercado parece priorizar revisitar sucessos recentes em vez de investir em novas propriedades intelectuais. O remake pode ser excelente, mas levanta a pergunta: estamos avançando criativamente ou reciclando o que já deu certo?

No fim, não é sobre qualidade é sobre propósito. Remakes precisam existir quando acrescentam algo significativo. Quando apenas atualizam o que ainda funciona, o debate continua aberto.

Repórter\ Ian Malta